Dessiner les territoires franciliens

la Maison de l’architecture, Paris

novembre 2024

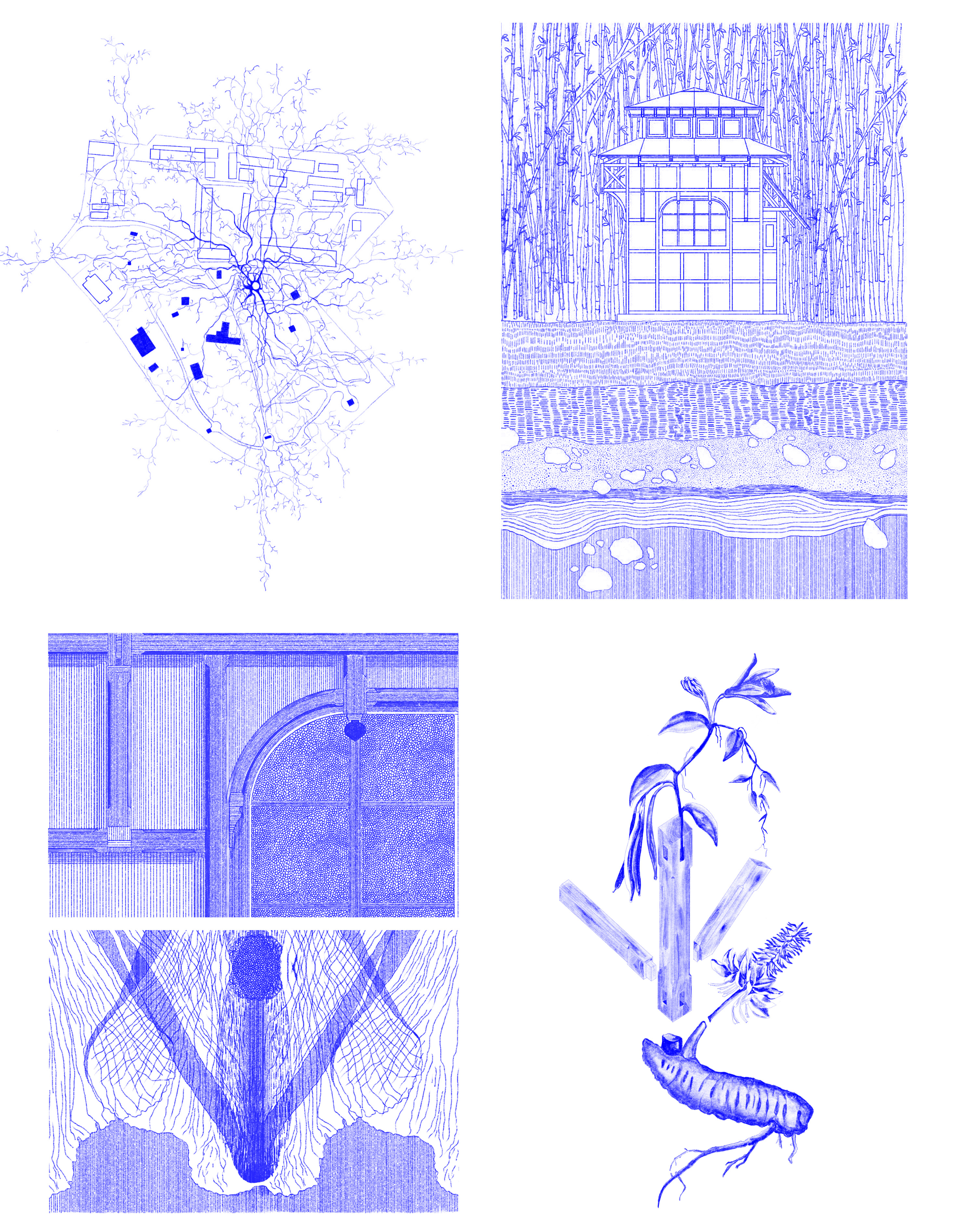

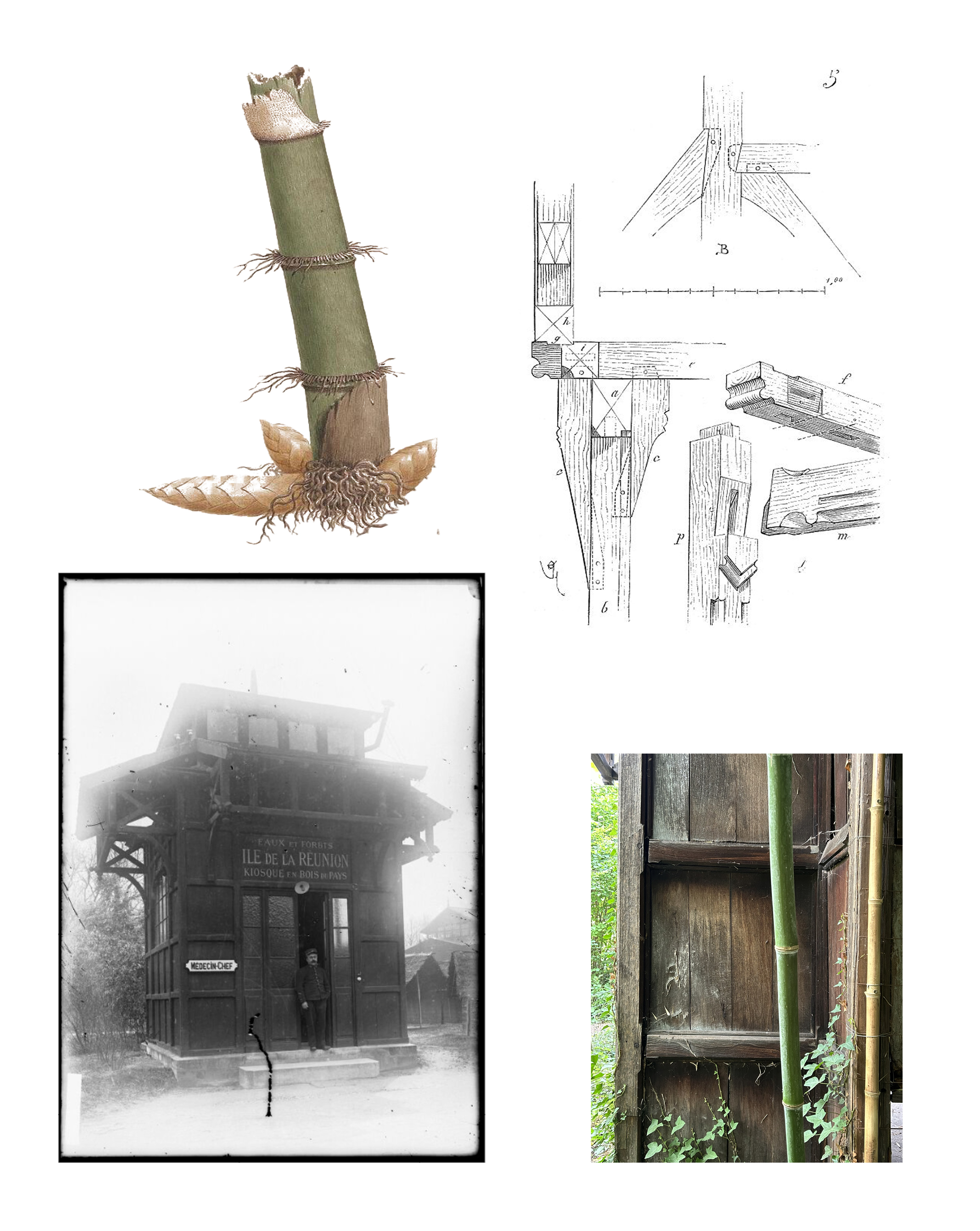

Le Jardin d'agronomie tropicale de Paris, situé dans le bois de Vincennes, est un site historique créé en 1899 à l'origine pour abriter des expositions coloniales. Il servait également de lieu d'expérimentation agricole pour les colonies françaises, permettant d'étudier des plantes exotiques et leurs potentiels productifs dans les territoires colonisés. Aujourd'hui, ce jardin est un espace de mémoire qui mélange vestiges architecturaux de l'époque coloniale, recherches agronomiques et promenade publique, tout en offrant un regard critique sur le passé colonial de la France.

Fascinés par ce relicat colonial complexe, nous avons imaginé, dans un texte fictionnel, fantasmé, l’excitation qui aurait saisi l'un de ses plus éminents agronomes, René Dumont. Ingénieur visionnaire, pionnier de l’écologie et premier candidat écologiste à la présidence de la République, il aurait éprouvé une effervescence toute singulière en découvrant une graine capable de bouleverser le destin de l’humanité.

La lumière froide de l'aube inondait la pièce du troisième étage. Dumont déverrouilla la porte et entra, se postant près de la fenêtre. En dessous de lui, le parc et le campus de l'École d'agronomie tropicale s'étendaient, sereins et indifférents. Il n’avait pas dormi, une vague d’excitation le traversait. Il glissa la main dans sa besace, ses doigts effleurant quelque chose de petit, lisse et dur. Une graine. Il la prit dans sa paume, la palpa tout en ressentant sa surface brillante. Il comprit immédiatement que cette graine détenait la réponse à un problème qui l'avait obsédé toute sa vie durant. La vie de René Dumont en tant qu’agronome s’était concentrée sur une seule et unique quête: développer une plante capable de nourrir la planète entière. Une plante capable de survivre dans les environnements les plus hostiles, là où la vie semblait impossible. Il avait exploré chaque recoin de ce monde bleu-pâle, scrutant les biosphères à la recherche du spécimen parfait. Un jour de pluie, sur une île volcanique, à l'ombre d’une montagne noire de l’ex-Tonkin, il l’avait trouvée. Cachée au fond d'une grotte, une plante modeste aux baies orange et à la légère saveur fumée. Il l'avait soigneusement emballée pour la ramener à Paris. Il se souvenait du moment où il l’avait plantée dans l’ancienne serre du “Jardin d’essai colonial”.

Au bout de trois jours, la plante avait quasiment traversé le toiture de la serre, sa vigueur était étonnante et elle produisait des baies en abondance. Elle a dépassé toutes les autres plantes de la serre à une vitesse fulgurante. Le conseil scolaire fut convaincu, et le financement pour une nouvelle structure en polycarbonate fut accordé, permettant à René Dumont d’étudier les propriétés de cette plante en milieu isolé.

Les années passèrent—il la développa, la raffina, manipulant sa structure génétique pour en faire quelque chose d’extraordinaire. Désormais, la plante pouvait prospérer dans les environnements les plus hostiles, produisant des baies nutritives et délicieuses, pratiquement sans apport d’eau. Il savait qu'il avait accompli là une découverte révolutionnaire. Plus de famine, plus de guerres pour accaparer des terres fertiles. L’ombre pesante de l’expansionnisme colonial pourrait s’alléger et un nouvel ordre mondial verrait le jour.

Mais il y avait aussi un danger. Dumont le comprenait plus qu’un autre. La nature agressive de la plante pouvait perturber les écosystèmes fragiles dans lesquels elle s’installerait, une force de la nature incontrôlable, impossible à contenir. Pouvait-il prendre ce risque ? Cette question le rongeait alors que les étudiants pénétrèrent dans la pièce, une vague humaine, inconsciente du dilemme qui l'avait empêché de dormir la veille. René Dumont referma sa paume autour de la graine et la remit dans sa poche. Il se tourna vers les étudiants, leurs visages pleins d’enthousiasme. Sa journée commençait, mais la question demeurait—devait-il partager sa découverte avec le monde, ou la garder pour lui ?

la Maison de l’architecture, Paris

novembre 2024

Le Jardin d'agronomie tropicale de Paris, situé dans le bois de Vincennes, est un site historique créé en 1899 à l'origine pour abriter des expositions coloniales. Il servait également de lieu d'expérimentation agricole pour les colonies françaises, permettant d'étudier des plantes exotiques et leurs potentiels productifs dans les territoires colonisés. Aujourd'hui, ce jardin est un espace de mémoire qui mélange vestiges architecturaux de l'époque coloniale, recherches agronomiques et promenade publique, tout en offrant un regard critique sur le passé colonial de la France.

Fascinés par ce relicat colonial complexe, nous avons imaginé, dans un texte fictionnel, fantasmé, l’excitation qui aurait saisi l'un de ses plus éminents agronomes, René Dumont. Ingénieur visionnaire, pionnier de l’écologie et premier candidat écologiste à la présidence de la République, il aurait éprouvé une effervescence toute singulière en découvrant une graine capable de bouleverser le destin de l’humanité.

La lumière froide de l'aube inondait la pièce du troisième étage. Dumont déverrouilla la porte et entra, se postant près de la fenêtre. En dessous de lui, le parc et le campus de l'École d'agronomie tropicale s'étendaient, sereins et indifférents. Il n’avait pas dormi, une vague d’excitation le traversait. Il glissa la main dans sa besace, ses doigts effleurant quelque chose de petit, lisse et dur. Une graine. Il la prit dans sa paume, la palpa tout en ressentant sa surface brillante. Il comprit immédiatement que cette graine détenait la réponse à un problème qui l'avait obsédé toute sa vie durant. La vie de René Dumont en tant qu’agronome s’était concentrée sur une seule et unique quête: développer une plante capable de nourrir la planète entière. Une plante capable de survivre dans les environnements les plus hostiles, là où la vie semblait impossible. Il avait exploré chaque recoin de ce monde bleu-pâle, scrutant les biosphères à la recherche du spécimen parfait. Un jour de pluie, sur une île volcanique, à l'ombre d’une montagne noire de l’ex-Tonkin, il l’avait trouvée. Cachée au fond d'une grotte, une plante modeste aux baies orange et à la légère saveur fumée. Il l'avait soigneusement emballée pour la ramener à Paris. Il se souvenait du moment où il l’avait plantée dans l’ancienne serre du “Jardin d’essai colonial”.

Au bout de trois jours, la plante avait quasiment traversé le toiture de la serre, sa vigueur était étonnante et elle produisait des baies en abondance. Elle a dépassé toutes les autres plantes de la serre à une vitesse fulgurante. Le conseil scolaire fut convaincu, et le financement pour une nouvelle structure en polycarbonate fut accordé, permettant à René Dumont d’étudier les propriétés de cette plante en milieu isolé.

Les années passèrent—il la développa, la raffina, manipulant sa structure génétique pour en faire quelque chose d’extraordinaire. Désormais, la plante pouvait prospérer dans les environnements les plus hostiles, produisant des baies nutritives et délicieuses, pratiquement sans apport d’eau. Il savait qu'il avait accompli là une découverte révolutionnaire. Plus de famine, plus de guerres pour accaparer des terres fertiles. L’ombre pesante de l’expansionnisme colonial pourrait s’alléger et un nouvel ordre mondial verrait le jour.

Mais il y avait aussi un danger. Dumont le comprenait plus qu’un autre. La nature agressive de la plante pouvait perturber les écosystèmes fragiles dans lesquels elle s’installerait, une force de la nature incontrôlable, impossible à contenir. Pouvait-il prendre ce risque ? Cette question le rongeait alors que les étudiants pénétrèrent dans la pièce, une vague humaine, inconsciente du dilemme qui l'avait empêché de dormir la veille. René Dumont referma sa paume autour de la graine et la remit dans sa poche. Il se tourna vers les étudiants, leurs visages pleins d’enthousiasme. Sa journée commençait, mais la question demeurait—devait-il partager sa découverte avec le monde, ou la garder pour lui ?