FAIRE et CUISINER - Projet de recherche-action

sur l'implantation de cuisines communes

Projet lauréat du programme FAIRE 2021 - accélérateur de recherche par le projet

recherche portée par Septembre avec le soutien de la RIVP

le studio de design Heger et Demumieux

et l’association Aimé Cuisine

Photos : Simon Genillier

Nos cuisines sont-elles faites pour cuisiner ?

Le rôle important de l’alimentation dans la préservation de notre santé et de notre planète n’est plus à prouver. Ecologie et santé publique sont des enjeux cruciaux de notre époque et leur expression la plus directe se trouve dans nos assiettes.

Dès lors, cuisiner dans des conditions optimales devrait être considéré comme un besoin élémentaire et un droit pour tous quels que soient la taille ou les conditions de son logement.

Or, la proportion de la cuisine par rapport à la taille des appartements a été réduite au fil du temps. Elle l’est plus particulièrement dans les petits logements où elle est souvent reléguée à quelques modules posés dans la pièce de vie. Alors, peut-on parler de cuisine et de plaisir de cuisiner dans ces espaces très réduits ?

Cuisiner autrement

Dans une grande ville comme Paris où l’essentiel du parc immobilier est existant, le T2 une typologie fortement représentée et la rareté du foncier sont une réalité, la réponse pourrait émerger d’une réflexion à l’échelle collective.

Penser de nouvelles cuisines partagées, directement liées au logement etau service des habitants pour leur permettre de cuisiner dans des conditions optimales même lorsqu’ils manquant d’espace chez eux. Imaginer des espaces qui peuvent accueillir un déjeuner partagé entre habitants mais également être privatisés pour un repas familial, un dîner entre amis ou un goûter d’anniversaire.

Cuisine Murat : vers de nouvelles possibilités de partage

Le projet de recherche-action « Faire et cuisine » issu de cette réflexion a été lauréat en 2021 du programme FAIRE organisé par le Pavillon de l’Arsenal et ses partenaires. Il s’incarne désormais dans une première expérimentation :la cuisine Murat qui fait la démonstration d’un nouveau modèle de cuisines. Expérimental et participatif, ce projet de cuisine collective est mené dans le cadre d’un partenariat entre l’agence SEPTEMBRE, la RIVP et l’association Aimé Cuisine qui gère et anime le lieu tout en accompagnant SEPTEMBRE et la RIVP dans l’expérimentation.

Engagée dans la lutte contre l’exclusion et la précarité, en particulier alimentaire, l’association agit en faveur d’une alimentation digne et choisie pour tous. Son objectif est de mettre le repas partagé au service du lien social et faire de la cuisine un facteur d’inclusion.

Au programme : des échanges autour de thématiques telles que l’anti-gaspillage, la nutrition, les cuisines du monde, des ateliers de cuisine par et pour les habitants pour favoriser leur pouvoir d'agir et capacité d'initiative, où chacun met la main à la pâte. Des utilisations autonomes sont prévues sur réservation planning google agenda pour des anniversaires repas en famille, entre voisins ou entre amis du quartier et des événements culinaires

Interroger les standards

La Cuisine Murat propose un modèle alternatif qui change notre rapport à l’acte de cuisiner en réinterrogeant le modèle standard de la cuisine où l’on fait face au mur et où tous les équipements sont en périphérie. Nous avons voulu créer un épicentre, un foyer qui réunit et qui favorise les interactions.

Conçu en collaboration avec le studio de design Heger et Demumieux, l’ensemble du projet s’inscrit dans une bande, avec une nappe haute qui éclaire et alimente en électricité la nappe basse – la table. Tous les équipements techniques viennent se raccorder à cette bande. La table est posée sur des pieds équipés d'un mécanisme qui permet de moduler les hauteurs en passant d'un plan de travail à une hauteur de table pour manger assis

Pour la fabrication du système, Heger et Demumieux ont joué avec des objets récupérés et des matières détournées. Le châssis de la table est fabriqué avec des poutres de coffrage en aluminium qui ont servi sur des chantiers, les gaines des câbles d’alimentation sont des tuyaux d’arrosage, la toile de diffusion de lumière, de la toile de parapente.

sur l'implantation de cuisines communes

Projet lauréat du programme FAIRE 2021 - accélérateur de recherche par le projet

recherche portée par Septembre avec le soutien de la RIVP

le studio de design Heger et Demumieux

et l’association Aimé Cuisine

Photos : Simon Genillier

Nos cuisines sont-elles faites pour cuisiner ?

Le rôle important de l’alimentation dans la préservation de notre santé et de notre planète n’est plus à prouver. Ecologie et santé publique sont des enjeux cruciaux de notre époque et leur expression la plus directe se trouve dans nos assiettes.

Dès lors, cuisiner dans des conditions optimales devrait être considéré comme un besoin élémentaire et un droit pour tous quels que soient la taille ou les conditions de son logement.

Or, la proportion de la cuisine par rapport à la taille des appartements a été réduite au fil du temps. Elle l’est plus particulièrement dans les petits logements où elle est souvent reléguée à quelques modules posés dans la pièce de vie. Alors, peut-on parler de cuisine et de plaisir de cuisiner dans ces espaces très réduits ?

Cuisiner autrement

Dans une grande ville comme Paris où l’essentiel du parc immobilier est existant, le T2 une typologie fortement représentée et la rareté du foncier sont une réalité, la réponse pourrait émerger d’une réflexion à l’échelle collective.

Penser de nouvelles cuisines partagées, directement liées au logement etau service des habitants pour leur permettre de cuisiner dans des conditions optimales même lorsqu’ils manquant d’espace chez eux. Imaginer des espaces qui peuvent accueillir un déjeuner partagé entre habitants mais également être privatisés pour un repas familial, un dîner entre amis ou un goûter d’anniversaire.

Cuisine Murat : vers de nouvelles possibilités de partage

Le projet de recherche-action « Faire et cuisine » issu de cette réflexion a été lauréat en 2021 du programme FAIRE organisé par le Pavillon de l’Arsenal et ses partenaires. Il s’incarne désormais dans une première expérimentation :la cuisine Murat qui fait la démonstration d’un nouveau modèle de cuisines. Expérimental et participatif, ce projet de cuisine collective est mené dans le cadre d’un partenariat entre l’agence SEPTEMBRE, la RIVP et l’association Aimé Cuisine qui gère et anime le lieu tout en accompagnant SEPTEMBRE et la RIVP dans l’expérimentation.

Engagée dans la lutte contre l’exclusion et la précarité, en particulier alimentaire, l’association agit en faveur d’une alimentation digne et choisie pour tous. Son objectif est de mettre le repas partagé au service du lien social et faire de la cuisine un facteur d’inclusion.

Au programme : des échanges autour de thématiques telles que l’anti-gaspillage, la nutrition, les cuisines du monde, des ateliers de cuisine par et pour les habitants pour favoriser leur pouvoir d'agir et capacité d'initiative, où chacun met la main à la pâte. Des utilisations autonomes sont prévues sur réservation planning google agenda pour des anniversaires repas en famille, entre voisins ou entre amis du quartier et des événements culinaires

Interroger les standards

La Cuisine Murat propose un modèle alternatif qui change notre rapport à l’acte de cuisiner en réinterrogeant le modèle standard de la cuisine où l’on fait face au mur et où tous les équipements sont en périphérie. Nous avons voulu créer un épicentre, un foyer qui réunit et qui favorise les interactions.

Conçu en collaboration avec le studio de design Heger et Demumieux, l’ensemble du projet s’inscrit dans une bande, avec une nappe haute qui éclaire et alimente en électricité la nappe basse – la table. Tous les équipements techniques viennent se raccorder à cette bande. La table est posée sur des pieds équipés d'un mécanisme qui permet de moduler les hauteurs en passant d'un plan de travail à une hauteur de table pour manger assis

Pour la fabrication du système, Heger et Demumieux ont joué avec des objets récupérés et des matières détournées. Le châssis de la table est fabriqué avec des poutres de coffrage en aluminium qui ont servi sur des chantiers, les gaines des câbles d’alimentation sont des tuyaux d’arrosage, la toile de diffusion de lumière, de la toile de parapente.

Qu’avons nous perdu en cours de route ?

Nos cuisines sont-elles encore faites pour cuisiner ?

Vers des nouvelles formes de partage

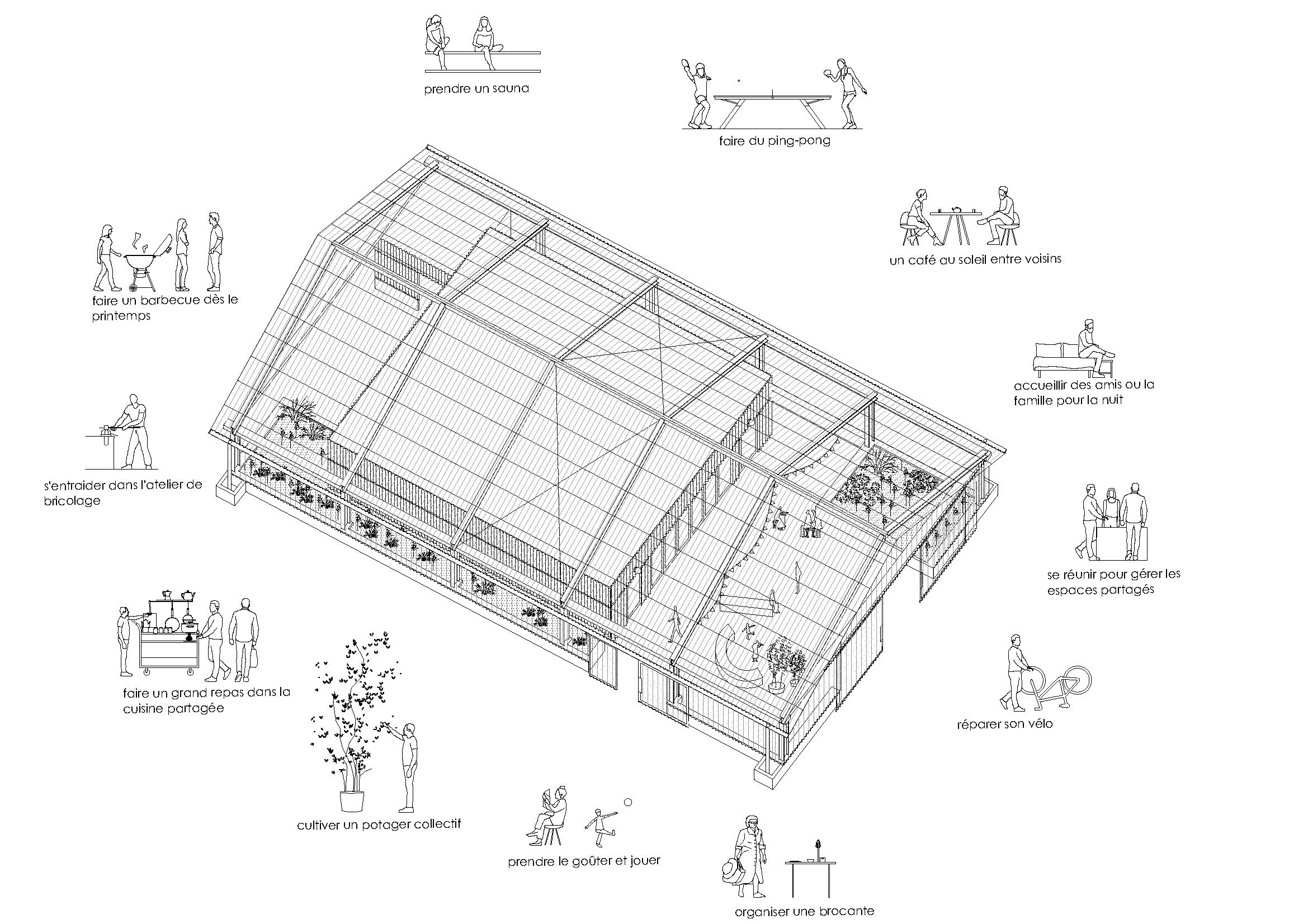

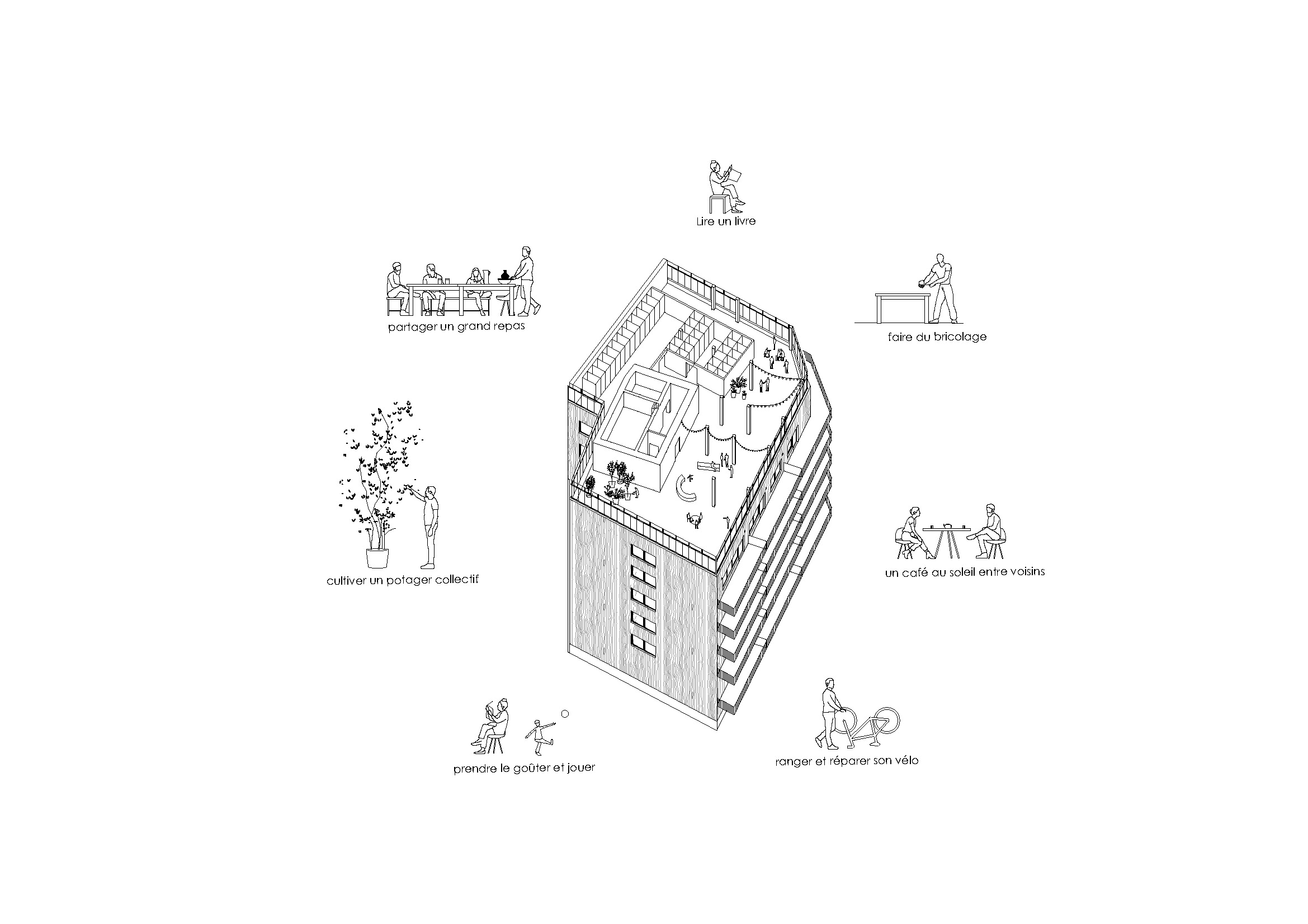

GENERATORN - 112 logements

Vallastaden - Linköping, Suède

Programme : 112 logements intergénérationnels

en collaboration avec SPRIDD et SECRETARY

Maîtrise d’ouvrage : SPRIDD et K2A

Equipe : Land Arkitektur (paysagiste), Incoord (fluides et thermique), Structor (structure)

Mission : Conception et suivi architectural

Calendrier : 2020-2023

Surface : 4 650 m² SDP

Budget : 10 230 000 euros HT

Certification : Bâtiment à énergie positive, 100% bois, Svanen - The Nordic Swan (écolabel nordique)

Crédit photos : Johan Dehlin

Vallastaden - Linköping, Suède

Programme : 112 logements intergénérationnels

en collaboration avec SPRIDD et SECRETARY

Maîtrise d’ouvrage : SPRIDD et K2A

Equipe : Land Arkitektur (paysagiste), Incoord (fluides et thermique), Structor (structure)

Mission : Conception et suivi architectural

Calendrier : 2020-2023

Surface : 4 650 m² SDP

Budget : 10 230 000 euros HT

Certification : Bâtiment à énergie positive, 100% bois, Svanen - The Nordic Swan (écolabel nordique)

Crédit photos : Johan Dehlin

• Construction 100% bois

• Des espaces communs variés : le jardin d’hiver au dernier étage et la serre partagée «Felleshus» permettent aux locataires de différentes générations de se rencontrer.

• La « Felleshuset » est un repère, un lieu de rencontre à l’échelle du quartier. Outre la partie serre comprenant un potager et des espaces de jeux, elle prévoit un logement pour invités, une salle des fêtes, une cuisine, et du stockage.

• Faible empreinte carbone + production d’énergie : la structure porteuse est en bois,

poteaux poutres en bois lamellé collé et planchers CLT, sans béton ce qui réduit considérablement l’empreinte carbone. C’est un immeuble à énergie positive, produisant plus d’énergie qu’il n consomme. Ceci est rendu possible grâce à des panneaux solaires performants sur toute la surface de la toiture et des solutions énergétiques innovantes comme des unités de ventilation avec contrôle individuel dans chaque logement, la récupération de chaleur sur eaux grises, et avec un système de chauffage au sol généré par la géothermie.

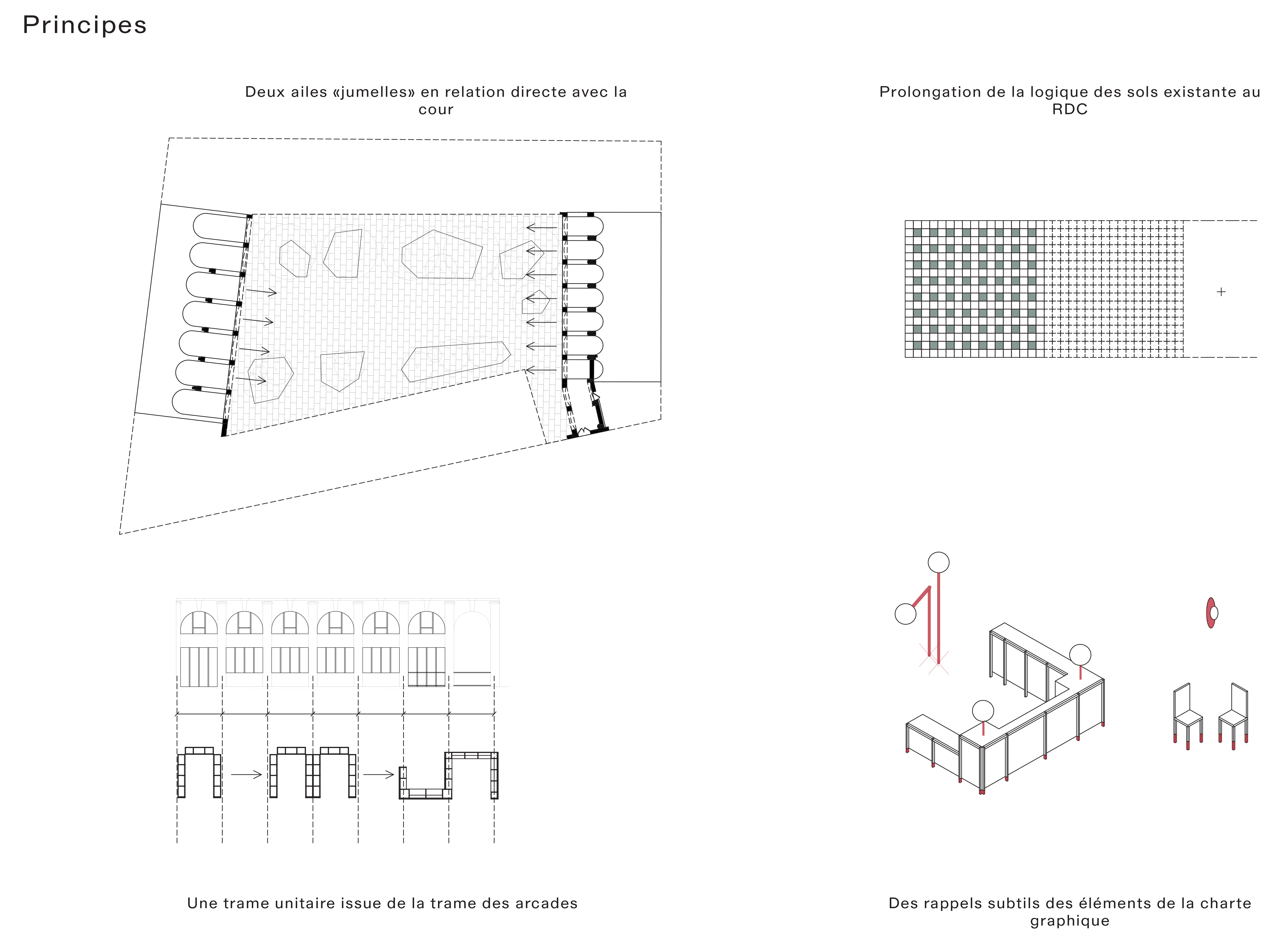

TBS, réhabilitation et extension du campus TBS

Paris,France

Programme : Réhabilitation et extension du site parisien du campus de la TBS. En collaboration avec SOA

Maîtrise d’ouvrage : TBS

Equipe : Studio Mathieu Lucas (paysagiste) + EVP + Espace Temps + Eco et Construire/Carbone + Orfea + Antea

Mission : Complète

Surface : 3187m²

HQE : RT éléments par éléments Décret tertiaire – Premier palier (RE2020 pour les extensions neuves RT existante pour les existants)

Calendrier : DET en cours

Le programme qui se déploie sur 4 ailes aux architectures différentes souffre de fragmentation et de manque de lisibilité. Notre approche est de retrouver un imaginaire commun entre les quatre bâtiments, qui permette de reconnecter les espaces

entre eux, notamment au niveau de leurs rez-dechaussée à travers la cour. Nous avons imaginé un mobilier sur mesure basé sur la trame structurelle des bâtimentsqui peut se décliner sur l’ensemble tout en s’adaptant aux fonctions spécifiques liées à son emplacement dans le projet. Au gré d’adaptations

minimes ce meuble est tantôt une banque d’accueil, un box de réunion, une bibliothèque, un comptoir de cafétéria, etc…

Paris,France

Programme : Réhabilitation et extension du site parisien du campus de la TBS. En collaboration avec SOA

Maîtrise d’ouvrage : TBS

Equipe : Studio Mathieu Lucas (paysagiste) + EVP + Espace Temps + Eco et Construire/Carbone + Orfea + Antea

Mission : Complète

Surface : 3187m²

HQE : RT éléments par éléments Décret tertiaire – Premier palier (RE2020 pour les extensions neuves RT existante pour les existants)

Calendrier : DET en cours

Le programme qui se déploie sur 4 ailes aux architectures différentes souffre de fragmentation et de manque de lisibilité. Notre approche est de retrouver un imaginaire commun entre les quatre bâtiments, qui permette de reconnecter les espaces

entre eux, notamment au niveau de leurs rez-dechaussée à travers la cour. Nous avons imaginé un mobilier sur mesure basé sur la trame structurelle des bâtimentsqui peut se décliner sur l’ensemble tout en s’adaptant aux fonctions spécifiques liées à son emplacement dans le projet. Au gré d’adaptations

minimes ce meuble est tantôt une banque d’accueil, un box de réunion, une bibliothèque, un comptoir de cafétéria, etc…

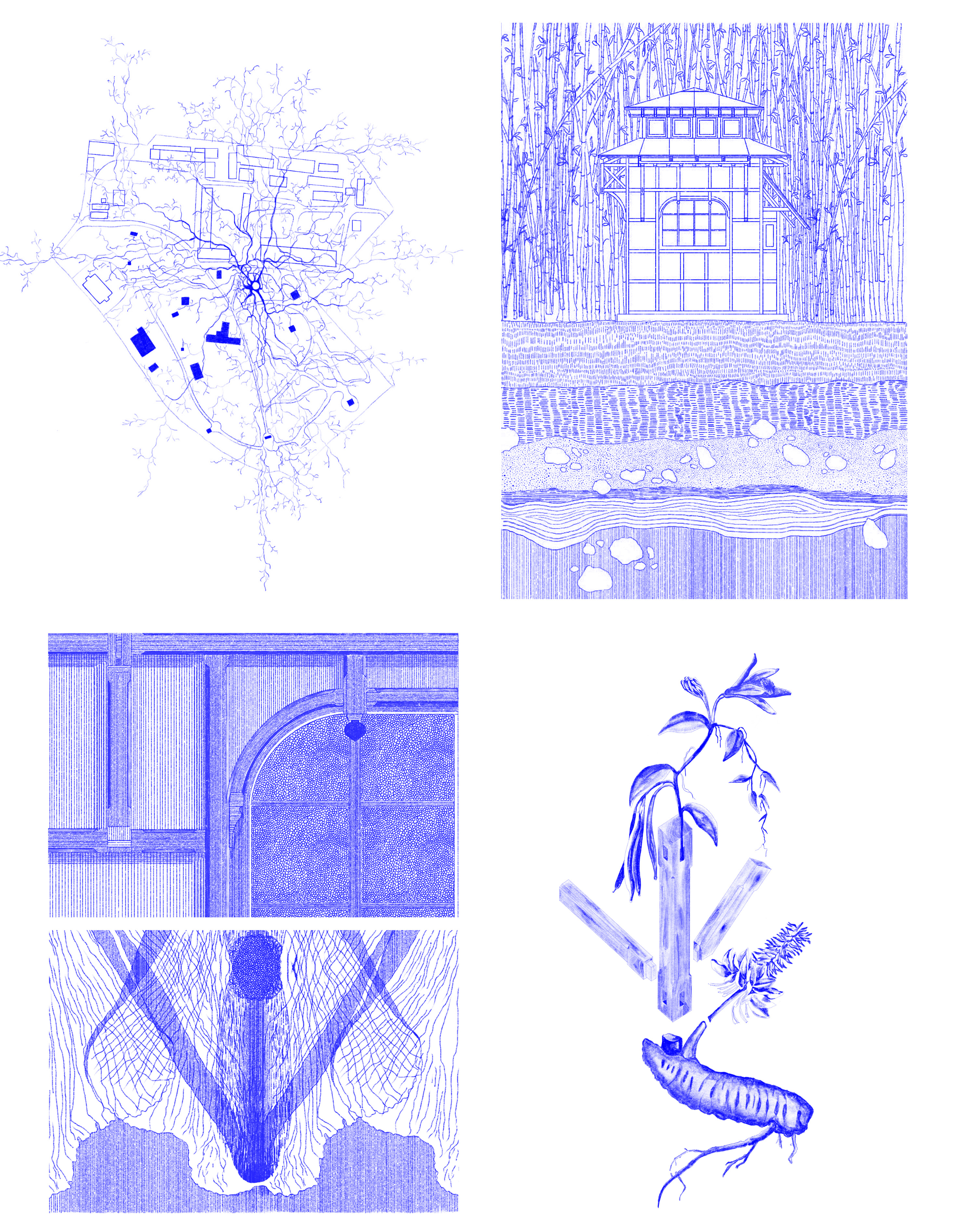

Dessiner les territoires franciliens

la Maison de l’architecture, Paris

novembre 2024

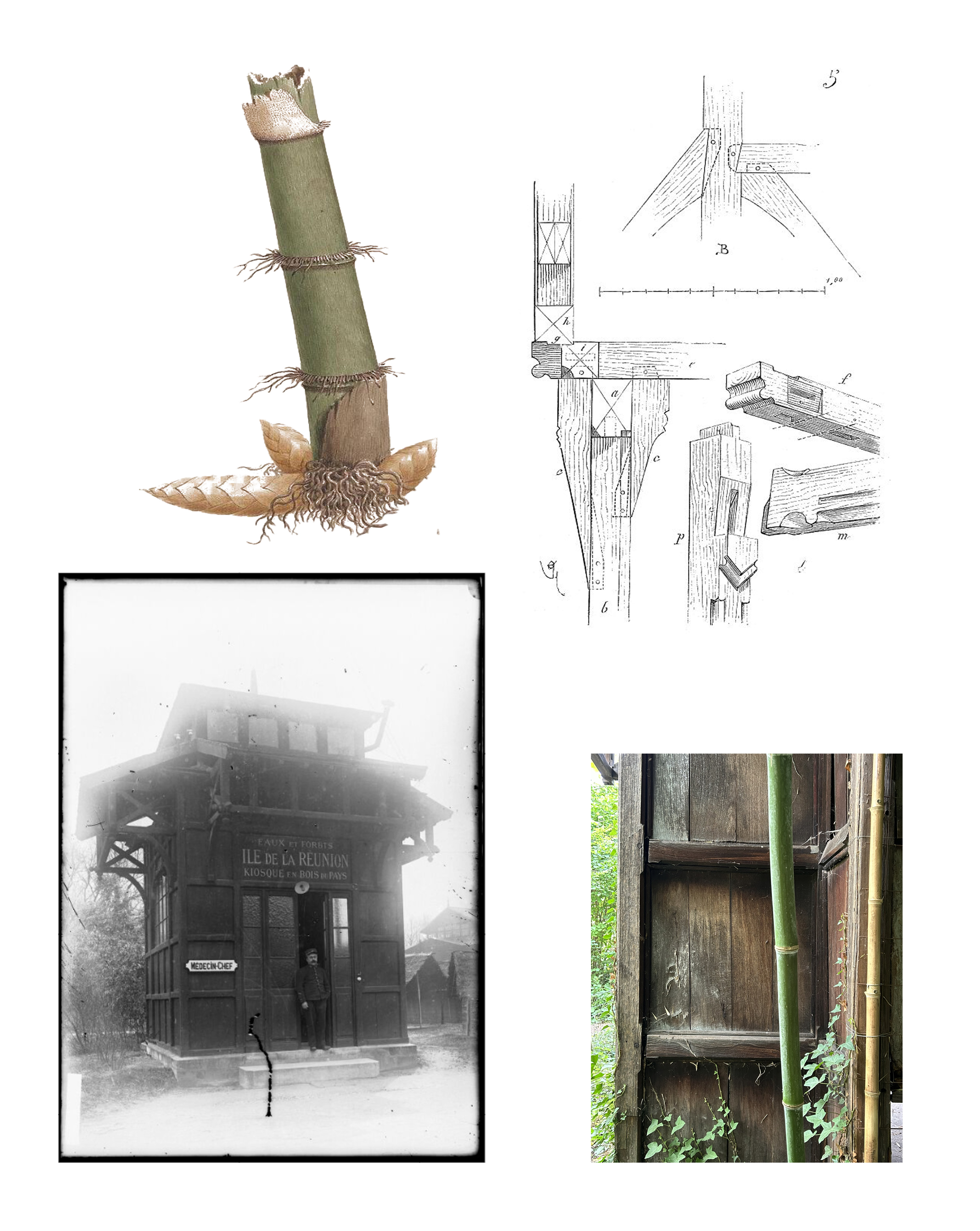

Le Jardin d'agronomie tropicale de Paris, situé dans le bois de Vincennes, est un site historique créé en 1899 à l'origine pour abriter des expositions coloniales. Il servait également de lieu d'expérimentation agricole pour les colonies françaises, permettant d'étudier des plantes exotiques et leurs potentiels productifs dans les territoires colonisés. Aujourd'hui, ce jardin est un espace de mémoire qui mélange vestiges architecturaux de l'époque coloniale, recherches agronomiques et promenade publique, tout en offrant un regard critique sur le passé colonial de la France.

Fascinés par ce relicat colonial complexe, nous avons imaginé, dans un texte fictionnel, fantasmé, l’excitation qui aurait saisi l'un de ses plus éminents agronomes, René Dumont. Ingénieur visionnaire, pionnier de l’écologie et premier candidat écologiste à la présidence de la République, il aurait éprouvé une effervescence toute singulière en découvrant une graine capable de bouleverser le destin de l’humanité.

La lumière froide de l'aube inondait la pièce du troisième étage. Dumont déverrouilla la porte et entra, se postant près de la fenêtre. En dessous de lui, le parc et le campus de l'École d'agronomie tropicale s'étendaient, sereins et indifférents. Il n’avait pas dormi, une vague d’excitation le traversait. Il glissa la main dans sa besace, ses doigts effleurant quelque chose de petit, lisse et dur. Une graine. Il la prit dans sa paume, la palpa tout en ressentant sa surface brillante. Il comprit immédiatement que cette graine détenait la réponse à un problème qui l'avait obsédé toute sa vie durant. La vie de René Dumont en tant qu’agronome s’était concentrée sur une seule et unique quête: développer une plante capable de nourrir la planète entière. Une plante capable de survivre dans les environnements les plus hostiles, là où la vie semblait impossible. Il avait exploré chaque recoin de ce monde bleu-pâle, scrutant les biosphères à la recherche du spécimen parfait. Un jour de pluie, sur une île volcanique, à l'ombre d’une montagne noire de l’ex-Tonkin, il l’avait trouvée. Cachée au fond d'une grotte, une plante modeste aux baies orange et à la légère saveur fumée. Il l'avait soigneusement emballée pour la ramener à Paris. Il se souvenait du moment où il l’avait plantée dans l’ancienne serre du “Jardin d’essai colonial”.

Au bout de trois jours, la plante avait quasiment traversé le toiture de la serre, sa vigueur était étonnante et elle produisait des baies en abondance. Elle a dépassé toutes les autres plantes de la serre à une vitesse fulgurante. Le conseil scolaire fut convaincu, et le financement pour une nouvelle structure en polycarbonate fut accordé, permettant à René Dumont d’étudier les propriétés de cette plante en milieu isolé.

Les années passèrent—il la développa, la raffina, manipulant sa structure génétique pour en faire quelque chose d’extraordinaire. Désormais, la plante pouvait prospérer dans les environnements les plus hostiles, produisant des baies nutritives et délicieuses, pratiquement sans apport d’eau. Il savait qu'il avait accompli là une découverte révolutionnaire. Plus de famine, plus de guerres pour accaparer des terres fertiles. L’ombre pesante de l’expansionnisme colonial pourrait s’alléger et un nouvel ordre mondial verrait le jour.

Mais il y avait aussi un danger. Dumont le comprenait plus qu’un autre. La nature agressive de la plante pouvait perturber les écosystèmes fragiles dans lesquels elle s’installerait, une force de la nature incontrôlable, impossible à contenir. Pouvait-il prendre ce risque ? Cette question le rongeait alors que les étudiants pénétrèrent dans la pièce, une vague humaine, inconsciente du dilemme qui l'avait empêché de dormir la veille. René Dumont referma sa paume autour de la graine et la remit dans sa poche. Il se tourna vers les étudiants, leurs visages pleins d’enthousiasme. Sa journée commençait, mais la question demeurait—devait-il partager sa découverte avec le monde, ou la garder pour lui ?

la Maison de l’architecture, Paris

novembre 2024

Le Jardin d'agronomie tropicale de Paris, situé dans le bois de Vincennes, est un site historique créé en 1899 à l'origine pour abriter des expositions coloniales. Il servait également de lieu d'expérimentation agricole pour les colonies françaises, permettant d'étudier des plantes exotiques et leurs potentiels productifs dans les territoires colonisés. Aujourd'hui, ce jardin est un espace de mémoire qui mélange vestiges architecturaux de l'époque coloniale, recherches agronomiques et promenade publique, tout en offrant un regard critique sur le passé colonial de la France.

Fascinés par ce relicat colonial complexe, nous avons imaginé, dans un texte fictionnel, fantasmé, l’excitation qui aurait saisi l'un de ses plus éminents agronomes, René Dumont. Ingénieur visionnaire, pionnier de l’écologie et premier candidat écologiste à la présidence de la République, il aurait éprouvé une effervescence toute singulière en découvrant une graine capable de bouleverser le destin de l’humanité.

La lumière froide de l'aube inondait la pièce du troisième étage. Dumont déverrouilla la porte et entra, se postant près de la fenêtre. En dessous de lui, le parc et le campus de l'École d'agronomie tropicale s'étendaient, sereins et indifférents. Il n’avait pas dormi, une vague d’excitation le traversait. Il glissa la main dans sa besace, ses doigts effleurant quelque chose de petit, lisse et dur. Une graine. Il la prit dans sa paume, la palpa tout en ressentant sa surface brillante. Il comprit immédiatement que cette graine détenait la réponse à un problème qui l'avait obsédé toute sa vie durant. La vie de René Dumont en tant qu’agronome s’était concentrée sur une seule et unique quête: développer une plante capable de nourrir la planète entière. Une plante capable de survivre dans les environnements les plus hostiles, là où la vie semblait impossible. Il avait exploré chaque recoin de ce monde bleu-pâle, scrutant les biosphères à la recherche du spécimen parfait. Un jour de pluie, sur une île volcanique, à l'ombre d’une montagne noire de l’ex-Tonkin, il l’avait trouvée. Cachée au fond d'une grotte, une plante modeste aux baies orange et à la légère saveur fumée. Il l'avait soigneusement emballée pour la ramener à Paris. Il se souvenait du moment où il l’avait plantée dans l’ancienne serre du “Jardin d’essai colonial”.

Au bout de trois jours, la plante avait quasiment traversé le toiture de la serre, sa vigueur était étonnante et elle produisait des baies en abondance. Elle a dépassé toutes les autres plantes de la serre à une vitesse fulgurante. Le conseil scolaire fut convaincu, et le financement pour une nouvelle structure en polycarbonate fut accordé, permettant à René Dumont d’étudier les propriétés de cette plante en milieu isolé.

Les années passèrent—il la développa, la raffina, manipulant sa structure génétique pour en faire quelque chose d’extraordinaire. Désormais, la plante pouvait prospérer dans les environnements les plus hostiles, produisant des baies nutritives et délicieuses, pratiquement sans apport d’eau. Il savait qu'il avait accompli là une découverte révolutionnaire. Plus de famine, plus de guerres pour accaparer des terres fertiles. L’ombre pesante de l’expansionnisme colonial pourrait s’alléger et un nouvel ordre mondial verrait le jour.

Mais il y avait aussi un danger. Dumont le comprenait plus qu’un autre. La nature agressive de la plante pouvait perturber les écosystèmes fragiles dans lesquels elle s’installerait, une force de la nature incontrôlable, impossible à contenir. Pouvait-il prendre ce risque ? Cette question le rongeait alors que les étudiants pénétrèrent dans la pièce, une vague humaine, inconsciente du dilemme qui l'avait empêché de dormir la veille. René Dumont referma sa paume autour de la graine et la remit dans sa poche. Il se tourna vers les étudiants, leurs visages pleins d’enthousiasme. Sa journée commençait, mais la question demeurait—devait-il partager sa découverte avec le monde, ou la garder pour lui ?

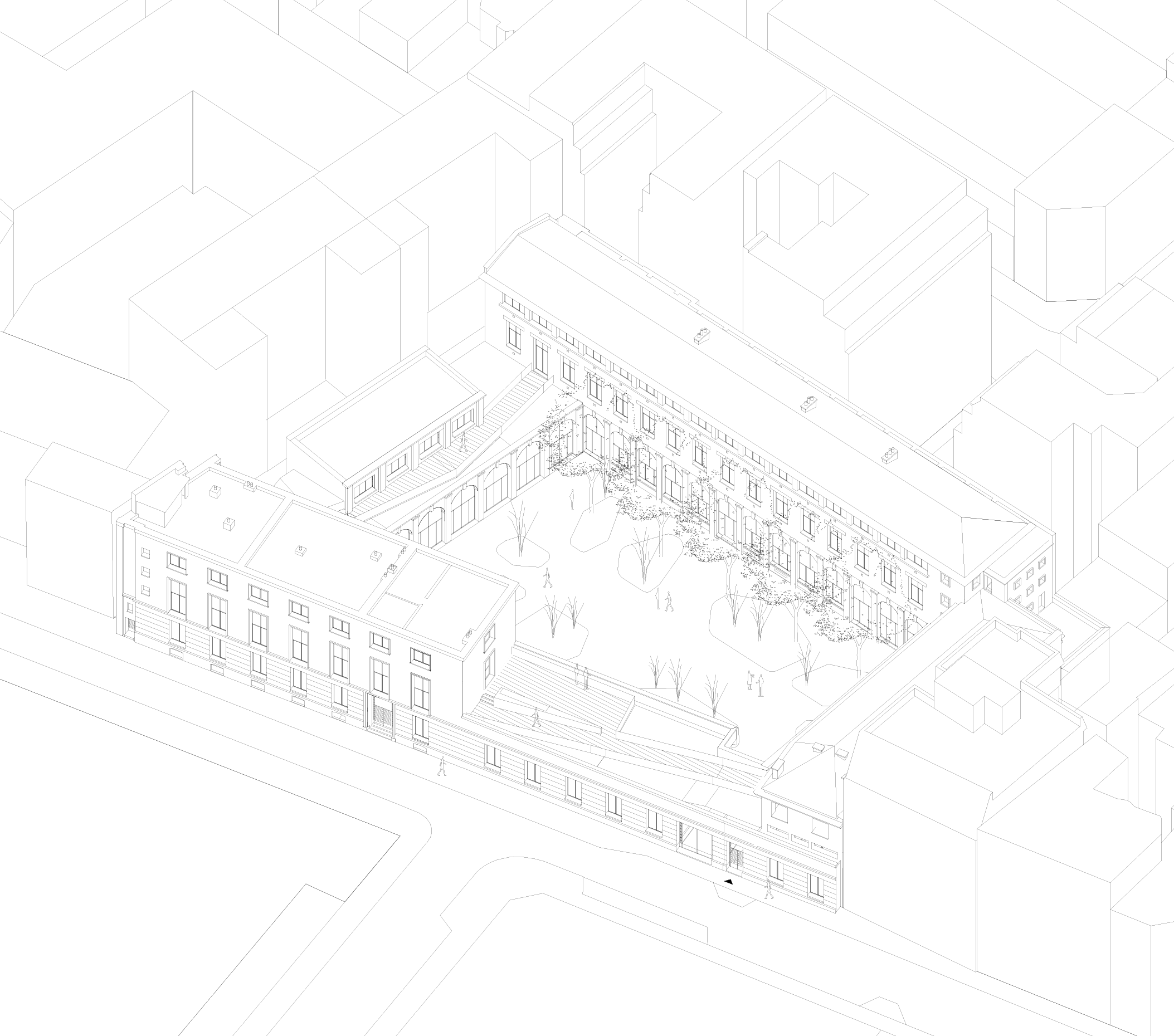

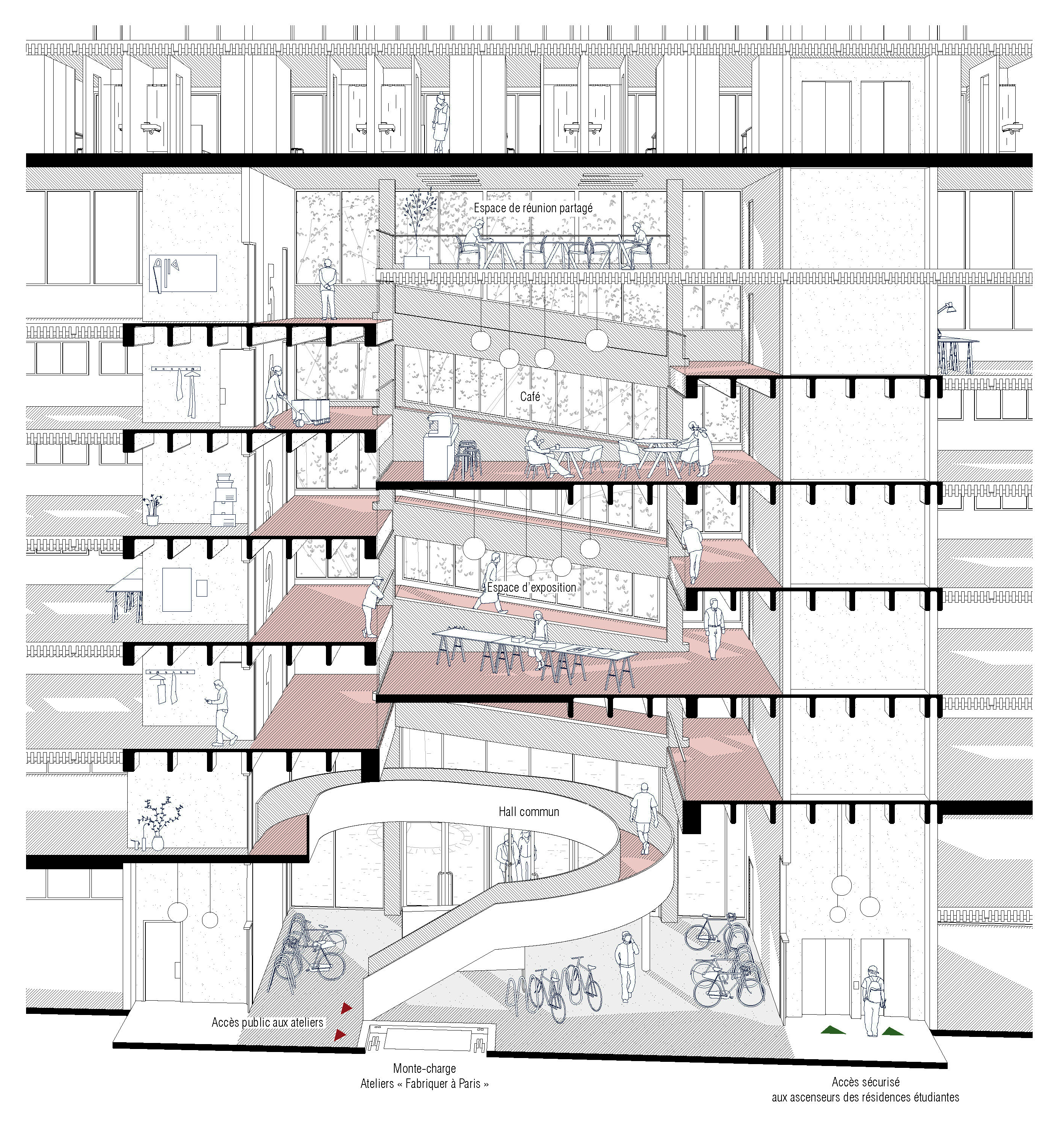

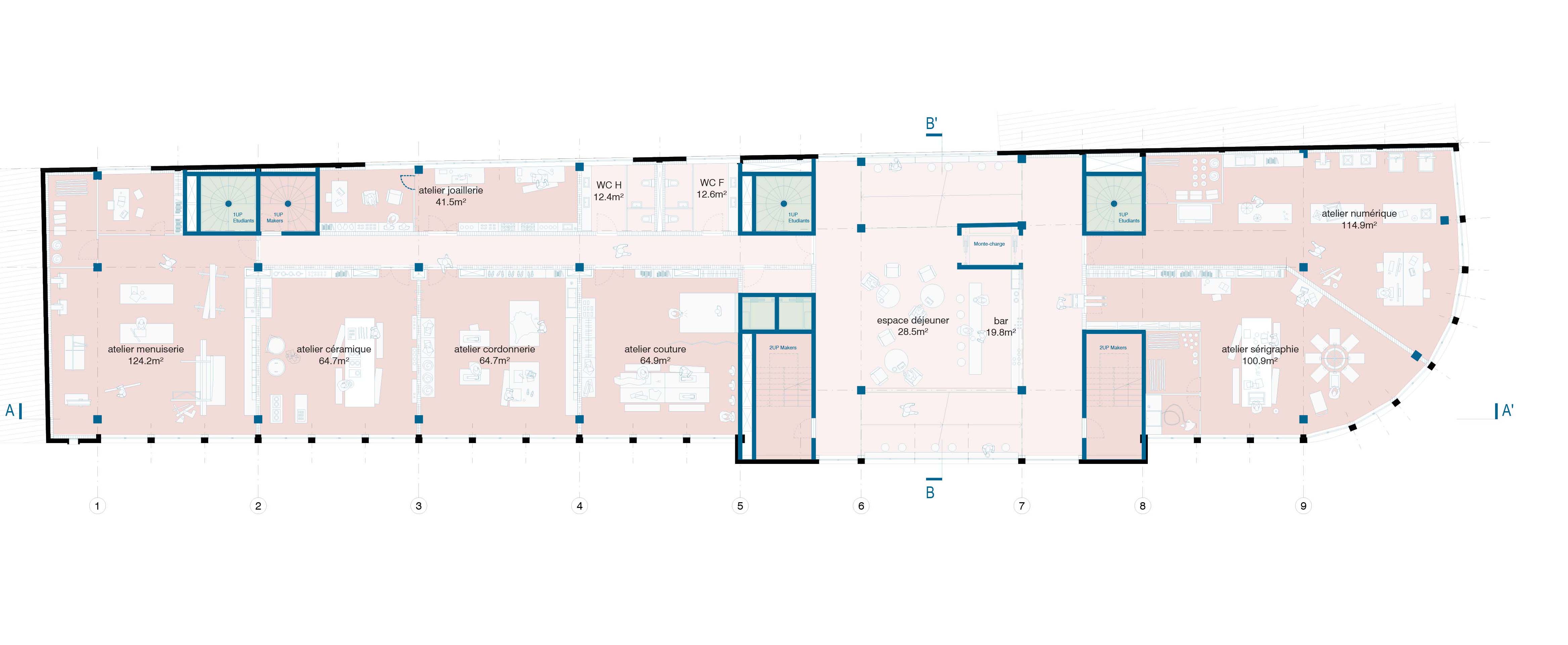

JOURDAN -

Restructuration et surélévation

Paris 14e, France

Programme : Restructuration et surélévation d’un ancien garage Citroën pour la création de 68 logements étudiants, 34 ateliers d’artisans makers, 4 commerces, un espace d’exposition et un café-terrasse accessible en toiture

En collaboration avec Palast

Maîtrise d’ouvrage : RIVP

Equipe : TPF Ingénierie (BET TCE)+ CBS-CBT (structure bois), Etamine (HQE), Géranium (réemploi)

Mission : complète

Calendrier : DETen cours (livraison prévisionnelle 2027)

Surface :

logements: 1 829 m²SDP

commerce : 841m² SDP

atelier makers : 5 674m² SDP

total : 8490 m² SDP

Certification : E2C1 et respecte la RT2012 -30%.

Les logements visent la certification NF Habitat HQE, niveau Excellent.

Paris 14e, France

Programme : Restructuration et surélévation d’un ancien garage Citroën pour la création de 68 logements étudiants, 34 ateliers d’artisans makers, 4 commerces, un espace d’exposition et un café-terrasse accessible en toiture

En collaboration avec Palast

Maîtrise d’ouvrage : RIVP

Equipe : TPF Ingénierie (BET TCE)+ CBS-CBT (structure bois), Etamine (HQE), Géranium (réemploi)

Mission : complète

Calendrier : DETen cours (livraison prévisionnelle 2027)

Surface :

logements: 1 829 m²SDP

commerce : 841m² SDP

atelier makers : 5 674m² SDP

total : 8490 m² SDP

Certification : E2C1 et respecte la RT2012 -30%.

Les logements visent la certification NF Habitat HQE, niveau Excellent.

• Restructuration lourde du garage existant et surélévation en structure bois

• Transformation des usages et mixité programmatique

• Conservation au maximum de l’existant : préservation de la façade existante à l’identique et maintien d’une organisation horizontale du bâtiment

• Préservation de la rampe de parking pour y créer un grand espace commun ouvert au public

• Intégration d’espaces communs : un espace de réunion partagé, un café / espace de restauration, un espace d’exposition pour les besoins des makers, un café et une terrasse accessible au public en toiture

• Démarche environnementale : réduction de l’empreinte carbone par l’utilisation de matériaux biosourcés, une forte intégration du bois et le réemploi de matériaux présents sur le site

• Démarche d’instruction participative des projets en phase concours

Perspective depuis le boulevard Jourdan

Etat existant

Coupe perspective de la rampe conservée

Maquette d’étude

Etage type makers

Etage type logements étudiants